我是智能家居的忠实粉丝,并且非常看重它带来的诸多好处。然而,作为较早的采用者,其中一个缺点就是难免要经历一些尝试和错误。

我所做的大部分事情,如果换一个新家,我依然会再做一遍,但有几个例外……

我珍视的许多方面

有人认为,只有使用自动化的才算得上是真正的智能家居。我不完全同意这种观点:我的智能家居中有许多方面是通过语音命令手动控制的,我仍然认为这很智能。

例如,每天早上到了该起床的时间,卧室的百叶窗会自动打开,让日光透进来。我觉得这是一种非常温和的唤醒方式。(我很幸运,一年中只有很短一段时间我需要在天亮前起床!)我也非常喜欢我一走进厨房,厨房的灯就会亮起来。

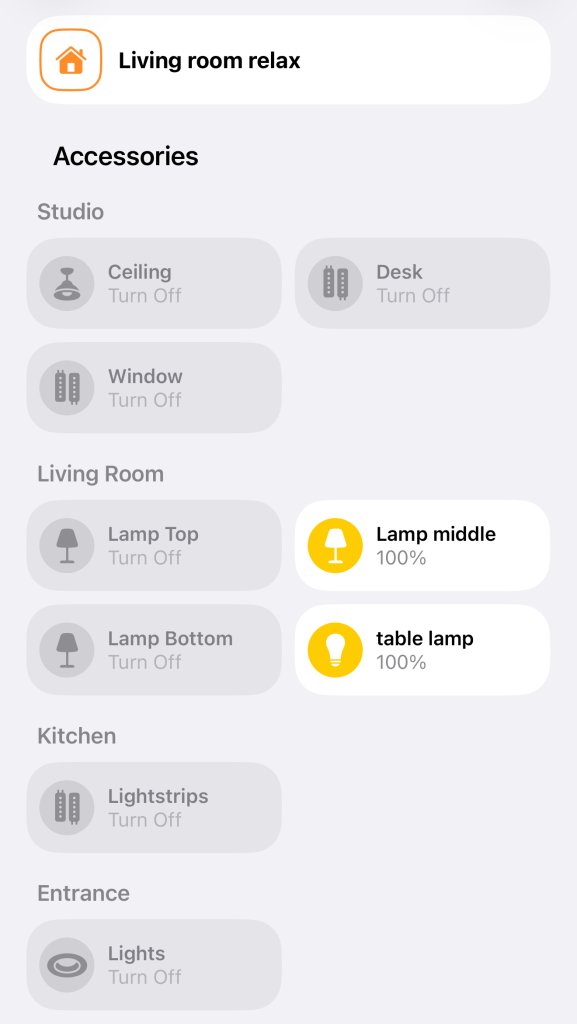

但我也非常喜欢语音命令,尤其是当它们能触发场景时。例如,命令

living room relax

会打开客厅选定的间接照明,设置为暖色温,同时关掉不需要的灯。从技术上讲,也许可以通过光线和存在传感器的某种组合来实现自动化,但老实说,这得不偿失,这一点我稍后会再谈。

但现在我认为有两件事是错误

智能家居技术如果以 X10 协议的形式来算,可以一直追溯到 1975 年。按照这个标准,我算是一个相当晚的采用者,直到 2013 年才开始打造自己的智能家居。尽管如此,在我的朋友中,我仍然是第一个这么做的,其中不乏很多技术爱好者。

虽然当时有智能手机控制的智能家居系统的早期采用者在线社区,但很大程度上是每个人都在摸索尝试。总的来说,我认为我这些年的智能家居设置非常成功。不过,有两件事我认为是错误——其中一件代价极其高昂。

通顶智能百叶窗

需要明确的是,我非常喜欢我标准尺寸窗户上的智能百叶窗。我已经提到了卧室的唤醒自动化功能,而且我真的很喜欢只需对其他百叶窗发出开关的语音命令即可。

然而,通顶的窗户就是另一回事了!多年来出现了两个问题,我现在认为这两个问题都意味着这些智能百叶窗是一个错误。

首先,在我的公寓里,和许多有通顶窗户的公寓一样,窗户横跨了整个公寓的宽度。这需要多个百叶窗,就我而言,我总共有七个。要让它们完全遮住光线,就需要让它们运行到几乎相互接触,这就导致了第一个问题。

因为每个百叶窗相对较宽且间隙非常窄,边缘相互钩住的情况并不少见。它们的宽度意味着,即使百叶窗两侧卷起的速度有微小的差异,也足以钩住旁边的百叶窗。这导致百叶窗歪斜,需要手动重置。虽然这种情况并非一直发生,但出现的频率足以让人烦恼。

其次,对于现在主流的电池供电百叶窗,通顶百叶窗的巨大重量意味着电机必须努力工作,电池消耗非常快。当这些百叶窗每天升降两次时,即使是高容量电池也只能用几个月。这听起来可能不算太糟,但当有七个百叶窗时,最终感觉我好像一直在为反应迟钝的百叶窗更换电池。

尽管在审美上我确实更喜欢百叶窗而不是窗帘,但我现在得出结论,对于全宽度的通顶窗户,窗帘是更明智的选择——而且我将来会坚持使用手动的!

过于复杂的场景

对我来说,场景是最强大的智能家居技术之一。一个语音命令就可以同时控制多个房间的一整套设备。

我在上面已经提到了其中一个例子。另一个例子是睡觉时的

lights-out

命令。这不仅会关掉卧室的灯,还会关掉家里所有其他的灯。

然而,有时我在这方面过于雄心勃勃了。例如,在白天只有我一个人在家的时候,把打开一个房间的灯和关掉另一个房间的灯结合起来似乎很合理,所以我创建了单独的“独自在家”场景。

我有一个家庭办公室,当我激活那里的照明时,关掉客厅的照明似乎很合理,反之亦然。例如,有一段时间

living room relax

命令是这样的:

然而,随着时间的推移,我发现这常常会带来麻烦。如果我想在客厅时使用我的 MacBook Pro,我会去办公室拿它。办公室的智能灯开关也是激活场景而不是单个灯,所以它会打开办公室的照明——同时关掉客厅的照明,以至于我几秒钟后返回时不得不重新打开它。

几乎每次我以为自己做这种事情很聪明/高效时,最终都证明是得不偿失。

现在,我的场景大多只控制一个房间,并忍受着有时需要连续使用两个语音命令的“耻辱”……